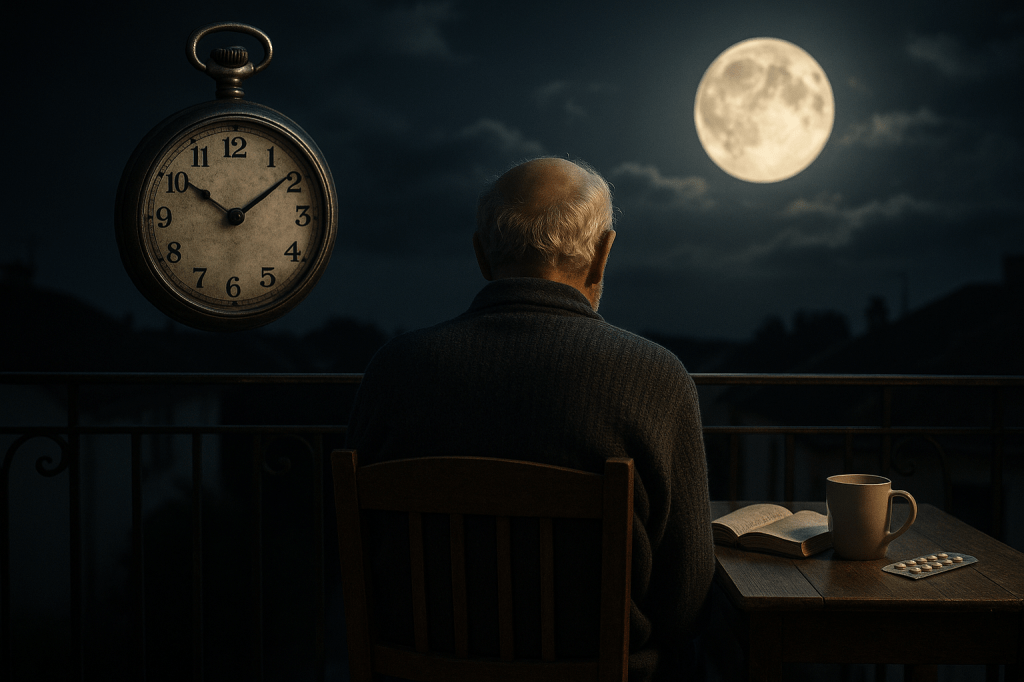

Miro mi viejo reloj. Son las 2:44 de la madrugada. El mundo duerme desaparecido en su acostumbrado letargo nocturno, pero yo no. Yo estoy despierto, despierto de cuerpo y, tal vez y sin yo saberlo, empezando a despertar en el alma.

No quiero meterme en la cama. No quiero cerrar los ojos otra vez y decir adiós a este día. La vida se me escapa como la arena de la playa se pierde entre los dedos. Y no quiero. Me niego. Deseo quedarme en este instante. Prefiero la compañía de los fantasmas que atormentan mi vida. Son fieles. Nunca me abandonan. Siempre están ahí. Y así está bien. Y así lo elijo.

En la penumbra, sentado en mi pequeño balcón, con la espalda apoyada en aquella silla que ha envejecido junto a mí, con el pecho vacío y la garganta cargada de nudos que no sé si vienen de mi pasado o de mi tiempo en soledad.

Sí, así es. Y aquí es donde elijo estar.

Hoy me he jubilado. Cuarenta y siete años de trabajo han quedado ya atrás.

Hoy ha sido mi cumpleaños. Sesenta y cinco años de una vida infértil… o tal vez no.

Hoy, hoy, hoy… resonando en el hueco de la soledad. Y el eco de ese “hoy” se ha disuelto en el aire que respiro como si ya no significara nada para nadie. Nadie vino a despedirme. Nadie me dijo ese “te voy a echar de menos” —aunque fuera desde una de esas piadosas mentiras que se agradecen como los rayos de sol en el frío invierno—.

Nadie se acordó de mi fecha. Ni una llamada. Ni una vela encendida. Ni una melodía que compartir. Ni una sonrisa. Ni un buen deseo.

¿Qué más da?, pienso.

Así es como debía ocurrir. Así ocurrió. Y sin embargo, aún con los ojos vidriosos y el alma inmersa en la tristeza, aquí estoy. Aquí sigo. y esa es mi voluntad.

No estoy muerto. No dormido. Estoy presente. Sólo un libro sobre mi mesa, un café y muchas pastillas que allanen el camino de mi supervivencia. Y la eterna luna. mi compañera fiel. Esa es hoy toda mi compañía.

Al principio, conforme el día se apagaba, sentí la dolorosa punzada de la ausencia clavándose en mis entrañas. Un filo invisible que corta, que desgarra por dentro y no sangra pero sí duele. ¡Vaya cómo duele!

Sentí esa tristeza intensa y profunda que hiere sin matar, como el fuerte viento del norte en otoño que mueve las hojas sin arrancarlas aún. No es la hora. aún no.

Pero después, sin saber cómo, algo sucedió.

El silencio empujó bruscamente a la soledad y este se volvió compañía. El aire frío me abrazó con dulzura y respeto. La luna llena, como fiel amiga, me miró a los ojos con amor como si supiera lo que yo mismo aún no sabía.

Y entonces comprendí:

Este momento, este exacto instante de presente abandono… es mío. Mío por completo. Tal vez no tengo nada más. Tal vez sea mi única posesión. Sólo este intenso y melancólico ahora. Y es mío.

Por primera vez lo entendí. No era necesario compartirlo, ni explicarlo, ni defenderlo.

Y la tristeza, que antes era peso, ahora es espejo.

Y allí me vi. Y aquí me veo. No como un hombre olvidado, sino sólo como un alma. Un alma que, al fin, se encuentra a sí misma sin distracciones. Pese a todo. Soy yo. Como una flor nacida en el abismo.

Porque ya no hay ruido, ni aplausos, ni deberes, ni agendas. Porque no hay presentes ni ofrendas. Porque no hay nada que agradecer. Y no hay juicio. Porque ya no espero.

Solo yo, tal vez en desconcertante presencia pero, pese a todo, yo. Y eso, lejos de ser una condena, es un regalo que tardé una vida en abrir.

Quizá nadie me felicitó hoy, pero yo me he dado el mayor regalo: la presencia en mí.

Y sí, puede que el mundo no se haya detenido a mirarme como la luna me ve. Tal vez para el mundo haya dejado de ser. Mañana seré un recuerdo sutil y frágil, perecedero ante el tiempo y el olvido. Pero el universo entero ha hecho silencio para que yo me escuche al fin.

Porque hay momentos —como este, como hoy— que parecen grises y oscuros y en realidad no son más, ni menos, que portales que se abren y caminos que se muestran sin saber.

Y hoy elijo este momento. Es mío. Soy yo.

Hoy, al fin, me pertenezco.

Deja un comentario